閉じる

閉じる

- 採用情報トップ

- HITO|Comrade 求める人財

- HITO|MIND 学ぶ・楽しむ

- HITO|LIFE 働くを支える

- HITO|Professional 職種紹介

- 教育体制・チーム医療

- 採用募集スケジュール・病院行事

- 地域貢献活動・ボランティア活動

- 採用のお問い合わせ

閉じる

閉じる

働くを支える - 総合診療専門研修(専攻医)

働くを支える - 総合診療専門研修(専攻医)

医療における未来のキーマンは総合診療専門医である

少子高齢化・人口減少による多疾病・慢性疾患の増加や医師の偏在により、地域の医療を守ることが難しい時代が近く到来します。そのような社会背景の中、さまざまな問題を抱えた患者の症状を断片的に診るのではなく、ひとりの人の中で起こっていることと考え、総合的に診る「総合診療専門医」が必要とされています。

総合診療領域は非常に守備範囲の広い領域です。「医師としての自分の道を決めかねている」「疾患を診るだけではなく患者その人の生活を支えたい。」そんな想いを持つ研修医の選択肢となります。

患者さんのいきるをまるごと支えようとする当院の指導医とともに、あなたの理想とする医療を体現してください!その環境がHITO病院にはあります!

総合診療医から見るHITO病院の特徴&魅力

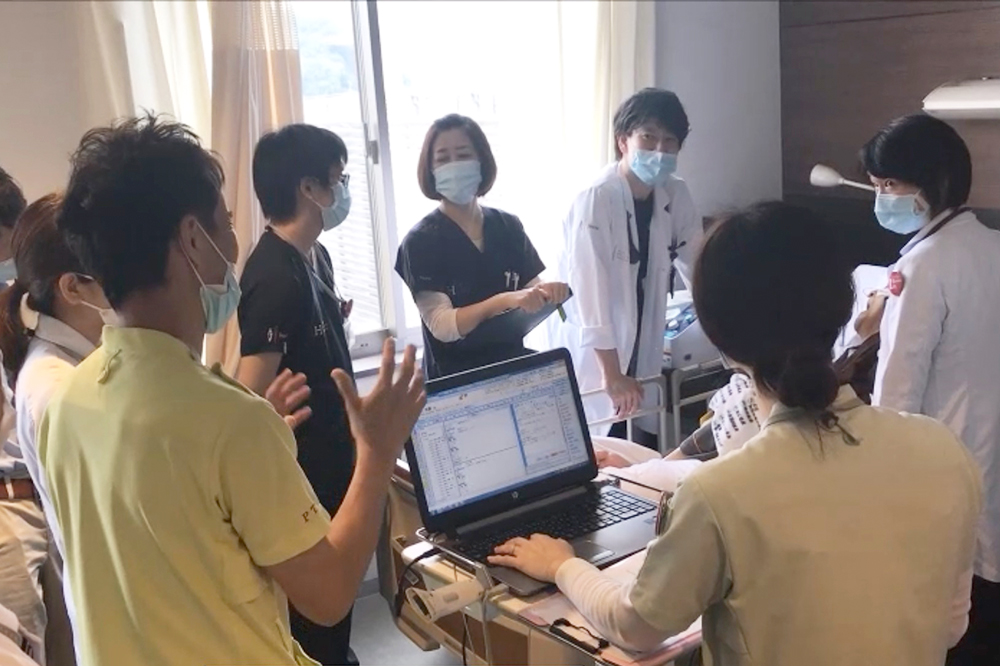

多職種協働のチーム医療

point 01.多職種協働で「Challenge!!」

当院は診療科や職種間の垣根が低く、チームでChallengeする文化があります!なのでスタッフにも活気があり前向き。このような環境も大きな成長に繋がるひとつです。

指導医とともに救急対応

point 02.多様なフィールドで「いきるを支える」

当院は、高度急性期から一般急性期病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟を有しており、関連グループではクリニック診療や訪問診療、多くの介護施設を展開しており、当院が掲げる「いきるを支える」医療の実践が可能です。

iPhoneでどこでもカルテ確認

point 03.現場の声を形にする「ICT推進」

当院では、2016年からICTを用いた働き方改革を進めていますが、それは現場のスタッフや患者様の声を形にしたものです。iPhone活用を筆頭に、スタッフの働き方改革はもちろん、医療職が患者に関わる時間を創出することにも繋がっています。

毎朝カンファレンス

point 04.「なりたい」を実現する教育体制

経験豊富で熱心な指導医とアットホームな総合診療科メンバーが、研修をサポートします。また、サブスペシャリティとして、新家庭医療専門研修プログラムとの連動プログラムの選択も可能。学会発表や論文投稿など学術サポートも充実。

井原医師Birthday

point 05.余暇も大事にした「メリハリのある働き方」を実現

医療職においても、これからの時代は心身の健康と余暇の充実の上に、よりよい医療の提供ができると考えています。ICT活用における場所にとらわれない勤務環境やチーム診療の強化により、オンとオフのメリハリを実現しています。

研修プログラムの概要と特徴

総合診療医5カ条

当院の総合診療科では、以下の5か条を大切に「いきるを支える」医療を実践しています。

①当たり前の医療を当たり前にできる医師であれ!

ちゃんと診断して、エビデンスに即して治療方針をたてる。

②患者の「いきるをまるごと支える」医師であれ!

病気だけでなく、生活も支える。

③病院のコンダクターであれ!

診療科、病院医師、他職種、地域と協力して、いきるを支えていく。

医療従事者のいきるも支える。

④世界のどこかの次の医療に貢献せよ!

日々の学びを学会・論文を通じ、社会に還元する。

⑤しっかり働き、しっかり遊ぶ!

余暇も大切にできてこそ、いい医療が提供できる。

連携施設

グループ内施設やへき地の診療所にて「総合診療Ⅰ」として訪問診療なども経験可能です!

・愛媛県立新居浜病院(小児)(救急)

・新宮診療所(総合診療Ⅰ)

・石川クリニック(総合診療Ⅰ)

・ふじえだファミリークリニック(総合診療Ⅰ)

プログラム

キャリアアップ

2022年4月「HITO病院 内科専門研修プログラム」開始!

ダブルボードで、内科と総合診療、両方の道も!

内科と総合診療科のダブルボードが認められました。領域の重なる内科と総合診療科ですが、どちらにも興味のある方にとっては、両方のプログラムがある施設で研修することは、将来の選択肢を増やすことにつながります。

サブスペシャリティとの連動プログラムでキャリアに深みを!

また、日本病院会 病院総合医の研修施設でもありますので、卒後6年目より取得が可能となっています。

キャリアについての悩みは指導医に相談!

「内科と総合診療、どちらに進もうか悩んでいる。」「総合診療科の医師の働き方を知りたい。」「専門医取得後のキャリアアップをイメージしたい。」そんな方は、内科・総合診療科の両方の指導医である五十野医師が相談に乗ってくれます。

診療科の見学も受け入れておりますので、お気軽にお問合せください。

✉お問い合わせ先はこちら➡info-biz@hito-medical.jp

Webサイトへ

Webサイトへ